RU | ENG

Елена Александровна Ермак

Белорусская государственная академия музыки, Минск, Республика Беларусь, lenaermak355@gmail.com

Аннотация

Статья посвящена изучению фрактальных структур в музыкальных камерно-инструментальных сочинениях западноевропейских композиторов XX – XXI веков – Д. Лигети, А. Кея, М. Ничена. Представлен обзор научно‑исследовательских позиций о воплощении фракталов в различных видах искусства, предложена их классификация относительно музыки. В музыкальных произведениях в качестве основного структурообразующего принципа воплощения фракталов рассматривается самоподобие. В процессе его реализации акцентируется роль повтора (точного или варьированного), что проявляется в звуковысотной организации, технике композиции, принципах развития и формообразовании.

Ключевые слова

наука и искусство, фракталы, итеративность, самоподобие в музыке, серийная техника, принципы формообразования

Родство и различия науки и искусства подчеркивались многими учеными и деятелями культуры. Так, Ю. М. Лотман в статье «О природе искусства» писал: «Наука и искусство − это как бы два глаза человеческой культуры» [1]. На современном этапе развития культуры наука и искусство плотно взаимодействуют друг с другом. В конце XX века возникает такое направление, как ars scientifica (или science art), которое подразумевает использование технологий и достижений современной науки в художественном произведении. Одним из видов «научного искусства» является fractal art, суть которого заключается во внедрении элементов фрактальной геометрии в различные виды искусства.

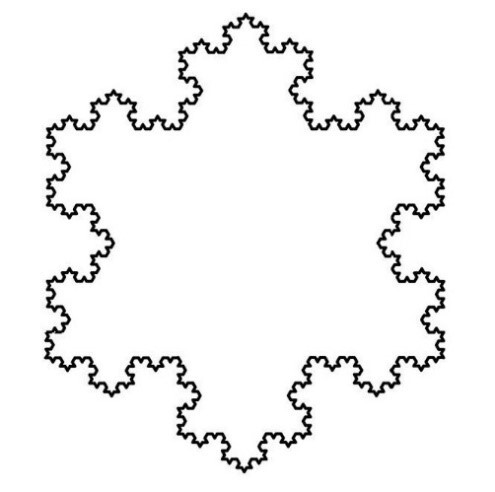

Фрактал (от лат. fractus − дробный) — структура, состоящая из частей, подобных целому. Данный термин был введён франко-американским математиком Бенуа Мандельбротом в 1975 году. К основным характеристикам фрактальных геометрических структур относят: симметричность, бесконечность и итеративность. Отметим, что итеративность понимается как самоподобие, или как «результат повторного применения совокупности математических операций» [2, 47]. Примерами фракталов являются множество Мандельброта, снежинка Коха (Илл. 1) и т. д.

Фрактал (от лат. fractus − дробный) — структура, состоящая из частей, подобных целому. Данный термин был введён франко-американским математиком Бенуа Мандельбротом в 1975 году. К основным характеристикам фрактальных геометрических структур относят: симметричность, бесконечность и итеративность. Отметим, что итеративность понимается как самоподобие, или как «результат повторного применения совокупности математических операций» [2, 47]. Примерами фракталов являются множество Мандельброта, снежинка Коха (Илл. 1) и т. д.

Илл. 1. Снежинка Коха

Параллельно с учеными фрактальную геометрию осваивают художники, а позднее и композиторы. В современных произведениях искусства авторы стремятся воплотить ключевые характеристики фрактальной структуры, к которым относятся самоподобие и бесконечность, а также, следуя за теорией о детерминированном хаосе, совместить эстетические категории порядка и хаоса. Математик и философ А. В. Волошинов, рассматривая фрактальные структуры в искусстве, подчеркивает влияние фракталов на структуру произведений: «Фрактальность не есть конечная форма, а есть закон построения этой формы. Это ген формообразования. Единый алгоритм формообразования приводит к огромному многообразию конкретных структур на конкретных стадиях» [3, 72].

В связи с тем, что фрактальная геометрия предполагает визуальное отображение математических структур, фрактал-арт зародился в изобразительном искусстве в конце 70-х годов XX века. В 1994 году возникла официальная группа «Искусство и сложность» («Art and Complexity»), в которой американские и французские художники-фракталисты выставляли свои работы в виртуальной галерее и публиковали манифесты фрактального искусства. Как самостоятельное направление в искусстве фрактал-арт сформировался в начале XXI века. Его представителями являются Линда Эллисон, Дэмиен Джонс, Дмитрий Шахов и др.

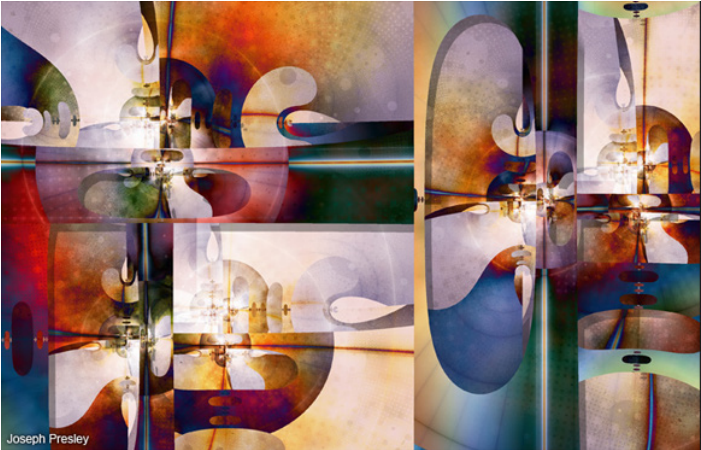

Произведения изобразительного искусства и скульптуры, в которых претворена фрактальная геометрия, рассмотрены в статье Алины Духно [4]. Автор выявляет ряд композиционно-эстетических особенностей фрактального изобразительного искусства, важнейшим из которых является«сложность через повторение», т. е. многократное использование различных вариантов элементов композиции, что способствует возникновению новых эстетических смыслов без потери целостности произведения. Так, данная категория представлена на картине «Prism Chambers» Джозефа Пресли (Илл. 2).

В связи с тем, что фрактальная геометрия предполагает визуальное отображение математических структур, фрактал-арт зародился в изобразительном искусстве в конце 70-х годов XX века. В 1994 году возникла официальная группа «Искусство и сложность» («Art and Complexity»), в которой американские и французские художники-фракталисты выставляли свои работы в виртуальной галерее и публиковали манифесты фрактального искусства. Как самостоятельное направление в искусстве фрактал-арт сформировался в начале XXI века. Его представителями являются Линда Эллисон, Дэмиен Джонс, Дмитрий Шахов и др.

Произведения изобразительного искусства и скульптуры, в которых претворена фрактальная геометрия, рассмотрены в статье Алины Духно [4]. Автор выявляет ряд композиционно-эстетических особенностей фрактального изобразительного искусства, важнейшим из которых является«сложность через повторение», т. е. многократное использование различных вариантов элементов композиции, что способствует возникновению новых эстетических смыслов без потери целостности произведения. Так, данная категория представлена на картине «Prism Chambers» Джозефа Пресли (Илл. 2).

Илл. 2. Дж. Пресли «Prism Chambers»

Другой ключевой особенностью для данного течения в искусстве является новый подход к эстетическим категориям порядка и хаоса. Противопоставляя контрастные категории, художники стремятся достичь острого эстетического переживания фрактальных образов: «Интеллект находит интерес в выявлении сложно‑упорядоченной иерархии, интуиция пытается предугадать случайный процесс видоизменения фрактальных форм» [4, 56]. Кроме этого, отличительной чертой фрактального изобразительного искусства является континуальное воплощение бесконечности. Так, фрактальное изображение может передать зрителю образы бесконечности в статичном виде.

Данные композиционно-эстетические категории свойственны не толькопроизведениям фрактал-арт. Так, например, многие ученые (Б. Мандельброт, Х. Сайтис, Р. Тэйлор) отмечают фрактальные структуры в картинах «Всемирный потоп» Леонардо да Винчи, «Алхимия» Джексона Поллока, в гравюре «Большая волна в Канагаве» Кацусики Хокусая, скульптуре «Бесконечная колонна» (Илл. 3) румынско-французского мастера Константина Брынкуши, у которого самоподобие реализовано через пятнадцатикратное наложение друг на друга одинаковых шестиугольных блоков. Бесконечность достигнута за счет оптической иллюзии: в завершении скульптуры используется не полноценный блок, а лишь его часть, в результате чего создается ощущение продолжения колонны.

Данные композиционно-эстетические категории свойственны не толькопроизведениям фрактал-арт. Так, например, многие ученые (Б. Мандельброт, Х. Сайтис, Р. Тэйлор) отмечают фрактальные структуры в картинах «Всемирный потоп» Леонардо да Винчи, «Алхимия» Джексона Поллока, в гравюре «Большая волна в Канагаве» Кацусики Хокусая, скульптуре «Бесконечная колонна» (Илл. 3) румынско-французского мастера Константина Брынкуши, у которого самоподобие реализовано через пятнадцатикратное наложение друг на друга одинаковых шестиугольных блоков. Бесконечность достигнута за счет оптической иллюзии: в завершении скульптуры используется не полноценный блок, а лишь его часть, в результате чего создается ощущение продолжения колонны.

Илл. 3. К. Брынкуши «Бесконечная колонна»

Характерные черты фрактальных структур исследователи обнаруживают в литературных сочинениях, несмотря на отсутствие в первоначальной концепции и композиции произведения элементов фракталов как таковых. Так, по мнению филолога Т. Бонч-Осмоловской [5] самоподобие фрактальных структур отражено в таких литературных формах, как стихи с вариациями («10 негритят»), венки сонетов («Роковой ряд» В. Брюсова), рассказ в рассказе («После бала» Л. Н. Толстого). Континуальное воплощение бесконечности воплощено в бесконечных текстах («Сад расходящихся тропок» Х. Л. Борхеса) и, так называемых, семантических фракталах («В кругу развалин» Х. Л. Борхеса).

Также упомянем статью О. Гарбуз [6], в которой исследователь сравнивает роман М. Павича «Семь смертных грехов» и цикл семи Этюдов П. Дюсапена, где структурной основой обоих сочинений является модель матрешки. Произведение сербского прозаика состоит из семи новелл с независимым сюжетом. Фрактальные свойства структуры сочинения достигаются за счет повторения ряда текстовых и сюжетных фигур, например, некогда встречавшихся деталей оформления интерьера, определённых качеств персонажей (см. подробней [6]).

Фрактальные структуры воплощаются как в компьютерной, так и в акустической музыке на разных уровнях композиции. Так, И. Бекман [7] предлагает следующие 4 типа алгоритмических композиций компьютерной музыки с фрактальными структурами на основе применения:

a) математических функций (стохастических, теории хаоса, фракталов);

b) комбинаторных методов (например, марковских цепей, ассоциативных сетей переходов, стохастических матриц);

c) природных процессов: клеточных автоматов, генетических алгоритмов, нейронных сетей;

d) процессов, основанных на правилах (см. подробней [7]).

В конспекте доклада Ю. Дмитрюковой [8] выделяются основные области использования фрактальной геометрии не только в компьютерной, но и в акустической музыке, а также приводится классификация преобразований фракталов в музыкальном сочинении голландского музыковеда Нильса Путтеманса.

Ю. Дмитрюкова отмечает, что в компьютерной музыке ведущими методами претворения фрактала являются конвертация графического изображения, суть которого заключается в перенесении фрактального рисунка на партитуру, а также использование формул фрактальной геометрии (т.е. алгоритмическая композиция) для определения высот, длительностей и последовательностей звуков в музыкальном произведении («Путешествие галеры Йота» Г. Нельсона). В акустической музыке преимущественно используется генетический путь преобразования фракталов, суть которого заключается в трансформации какого‑либо музыкального параметра так, что результат данного изменения имеет черты фрактальных структур (Этюды «Чертова лестница», «Бесконечная колонна» Д. Лигети). Фракталы могут проявляться и в алеаторических структурах, где исполнители взаимодействуют друг с другом на основе ряда правил, имитирующих модель поведения во фрактальных системах («Brain wave» Д. К. Литтла).

Как нам представляется, можно дать более подробную классификацию использования фракталов в музыке.

1. По принципам создания музыкального материала фрактальных сочинений выделяется:

a) компьютерный (алгоритмический) способ (все параметры музыкального произведения сгенерированы компьютерной программой);

b) фрактальный (при помощи техники композиции, фактуры, принципов формообразования и т. п.);

c) синтезирующий (когда ряд параметров сгенерирован компьютерной программой — последовательность звуков, их высота и ритм), а композитор выстраивает представленные параметры в единую фактуру, форму и т. п.

2. По свойствам фракталов, взятых за основу при воплощении в музыке:

a) самоподобие (в широком смысле понимается как точный или варьированный повтор);

b) симметрия (предполагает соразмерность и пропорциональность на разных уровнях музыкальной структуры);

c) синтез категорий порядка и хаоса, которые можно соотнести с антиномией строгая регламентированность — нерегламентированность.

3. По способам претворения фрактальных структур в музыкальном материале через:

a) звуковысотность (например, симметрия в строении звуковысотной линии);

b) технику композиции (например, серийность и сериальность);

c) полифонические приемы (имитации, канон);

d) принципы развития (повторность);

e) организацию формы как целого (соотношение категорий «порядок и хаос»).

Итеративность или самоподобие — принцип претворения фрактальных структур через множество параметров, в числе которых техника композиции, формообразование, фактуры. А. А. Гундорина отмечает воплощение фрактальных структур в «феноменах вариантности, импровизации по канону, додекафонии и серийной технике в целом» [9, 63]. По мнению С. В. Лавровой [10] минимализм также отражает особенности фрактальной геометрии через технику «фазового сдвига», в которой обновление музыкального материала достигается за счет изменения метроритмических особенностей паттерна. В сочинении Я. Ксенакиса «Тростниковые заросли» М. Дубов указывает на фрактальные структуры, как в программе сочинения, так и в принципе его построения, характеризующимся континуально-статичным типом формообразования, подчеркивает «идею ветвления» на протяжении всего произведения и выделяет пять этапов становления формы (см. подробней [11]).

Самоподобие в широком смысле понимается как повтор (точный или варьированный) в качестве принципа развития. Обращаясь к фрактальным образам, композиторы используют вариационно-вариантный принцип развития, преобразовывая как специфические, так и неспецифические элементы музыкального языка[1].

Сходство серийной техники с фрактальными структурами проявляется в одновременном сочетании двух противоположных особенностей формообразования: сохранении основных параметров первоначального ряда и постоянном обновлении серии за счет ее проведения на другой высоте и в новом производном виде. Параллели между фракталами и серийной техникой также обнаруживаются при рассмотрении первоосновы этих явлений. В музыке этой первоосновой является серия, которая понимается как уникальная структура, являющаяся не только фундаментом всего сочинения, но и его «плотью и естеством» [13, 45]. Во фрактальной геометрии строительным материалом и одновременно структурой, отражающей форму целого, является основа — начальная фигура или узор. Известно, что еще в начале XX века А. Веберн [14] в своих теоретических трудах и письмах описывал фрактальную природу серийной музыки. Данные аналогии возникли в результате изучения композитором натурфилософии Гёте, в частности его труда «Метаморфозы растений»[2].

Также упомянем статью О. Гарбуз [6], в которой исследователь сравнивает роман М. Павича «Семь смертных грехов» и цикл семи Этюдов П. Дюсапена, где структурной основой обоих сочинений является модель матрешки. Произведение сербского прозаика состоит из семи новелл с независимым сюжетом. Фрактальные свойства структуры сочинения достигаются за счет повторения ряда текстовых и сюжетных фигур, например, некогда встречавшихся деталей оформления интерьера, определённых качеств персонажей (см. подробней [6]).

Фрактальные структуры воплощаются как в компьютерной, так и в акустической музыке на разных уровнях композиции. Так, И. Бекман [7] предлагает следующие 4 типа алгоритмических композиций компьютерной музыки с фрактальными структурами на основе применения:

a) математических функций (стохастических, теории хаоса, фракталов);

b) комбинаторных методов (например, марковских цепей, ассоциативных сетей переходов, стохастических матриц);

c) природных процессов: клеточных автоматов, генетических алгоритмов, нейронных сетей;

d) процессов, основанных на правилах (см. подробней [7]).

В конспекте доклада Ю. Дмитрюковой [8] выделяются основные области использования фрактальной геометрии не только в компьютерной, но и в акустической музыке, а также приводится классификация преобразований фракталов в музыкальном сочинении голландского музыковеда Нильса Путтеманса.

Ю. Дмитрюкова отмечает, что в компьютерной музыке ведущими методами претворения фрактала являются конвертация графического изображения, суть которого заключается в перенесении фрактального рисунка на партитуру, а также использование формул фрактальной геометрии (т.е. алгоритмическая композиция) для определения высот, длительностей и последовательностей звуков в музыкальном произведении («Путешествие галеры Йота» Г. Нельсона). В акустической музыке преимущественно используется генетический путь преобразования фракталов, суть которого заключается в трансформации какого‑либо музыкального параметра так, что результат данного изменения имеет черты фрактальных структур (Этюды «Чертова лестница», «Бесконечная колонна» Д. Лигети). Фракталы могут проявляться и в алеаторических структурах, где исполнители взаимодействуют друг с другом на основе ряда правил, имитирующих модель поведения во фрактальных системах («Brain wave» Д. К. Литтла).

Как нам представляется, можно дать более подробную классификацию использования фракталов в музыке.

1. По принципам создания музыкального материала фрактальных сочинений выделяется:

a) компьютерный (алгоритмический) способ (все параметры музыкального произведения сгенерированы компьютерной программой);

b) фрактальный (при помощи техники композиции, фактуры, принципов формообразования и т. п.);

c) синтезирующий (когда ряд параметров сгенерирован компьютерной программой — последовательность звуков, их высота и ритм), а композитор выстраивает представленные параметры в единую фактуру, форму и т. п.

2. По свойствам фракталов, взятых за основу при воплощении в музыке:

a) самоподобие (в широком смысле понимается как точный или варьированный повтор);

b) симметрия (предполагает соразмерность и пропорциональность на разных уровнях музыкальной структуры);

c) синтез категорий порядка и хаоса, которые можно соотнести с антиномией строгая регламентированность — нерегламентированность.

3. По способам претворения фрактальных структур в музыкальном материале через:

a) звуковысотность (например, симметрия в строении звуковысотной линии);

b) технику композиции (например, серийность и сериальность);

c) полифонические приемы (имитации, канон);

d) принципы развития (повторность);

e) организацию формы как целого (соотношение категорий «порядок и хаос»).

Итеративность или самоподобие — принцип претворения фрактальных структур через множество параметров, в числе которых техника композиции, формообразование, фактуры. А. А. Гундорина отмечает воплощение фрактальных структур в «феноменах вариантности, импровизации по канону, додекафонии и серийной технике в целом» [9, 63]. По мнению С. В. Лавровой [10] минимализм также отражает особенности фрактальной геометрии через технику «фазового сдвига», в которой обновление музыкального материала достигается за счет изменения метроритмических особенностей паттерна. В сочинении Я. Ксенакиса «Тростниковые заросли» М. Дубов указывает на фрактальные структуры, как в программе сочинения, так и в принципе его построения, характеризующимся континуально-статичным типом формообразования, подчеркивает «идею ветвления» на протяжении всего произведения и выделяет пять этапов становления формы (см. подробней [11]).

Самоподобие в широком смысле понимается как повтор (точный или варьированный) в качестве принципа развития. Обращаясь к фрактальным образам, композиторы используют вариационно-вариантный принцип развития, преобразовывая как специфические, так и неспецифические элементы музыкального языка[1].

Сходство серийной техники с фрактальными структурами проявляется в одновременном сочетании двух противоположных особенностей формообразования: сохранении основных параметров первоначального ряда и постоянном обновлении серии за счет ее проведения на другой высоте и в новом производном виде. Параллели между фракталами и серийной техникой также обнаруживаются при рассмотрении первоосновы этих явлений. В музыке этой первоосновой является серия, которая понимается как уникальная структура, являющаяся не только фундаментом всего сочинения, но и его «плотью и естеством» [13, 45]. Во фрактальной геометрии строительным материалом и одновременно структурой, отражающей форму целого, является основа — начальная фигура или узор. Известно, что еще в начале XX века А. Веберн [14] в своих теоретических трудах и письмах описывал фрактальную природу серийной музыки. Данные аналогии возникли в результате изучения композитором натурфилософии Гёте, в частности его труда «Метаморфозы растений»[2].

[1] Отметим, что термины «самоподобие» и «итеративность» используются в данной статье как характеризующие фрактальные структуры.

[2] Представленная у Гете последовательность изменения растительных форм (корень — стебель — лист — цветок) в теоретической концепции Веберна становится своеобразным законом «об органичности развития целого из единого прафеномена» [14, 426], которым является серия. А. Веберн подчеркивал универсальность двенадцатитоновой модели для музыки XX века, где двенадцатинотовый ряд выступает в качестве «природного закона», а додекафония является проявлением «высшей природы». Композитор отмечает: «Прарастение Гёте: корень, в сущности, не что иное, как стебель; стебель не что иное, как лист, лист, опять-таки, не что иное, как цветок: вариации одной и той же мысли"[14, 77].

[2] Представленная у Гете последовательность изменения растительных форм (корень — стебель — лист — цветок) в теоретической концепции Веберна становится своеобразным законом «об органичности развития целого из единого прафеномена» [14, 426], которым является серия. А. Веберн подчеркивал универсальность двенадцатитоновой модели для музыки XX века, где двенадцатинотовый ряд выступает в качестве «природного закона», а додекафония является проявлением «высшей природы». Композитор отмечает: «Прарастение Гёте: корень, в сущности, не что иное, как стебель; стебель не что иное, как лист, лист, опять-таки, не что иное, как цветок: вариации одной и той же мысли"[14, 77].

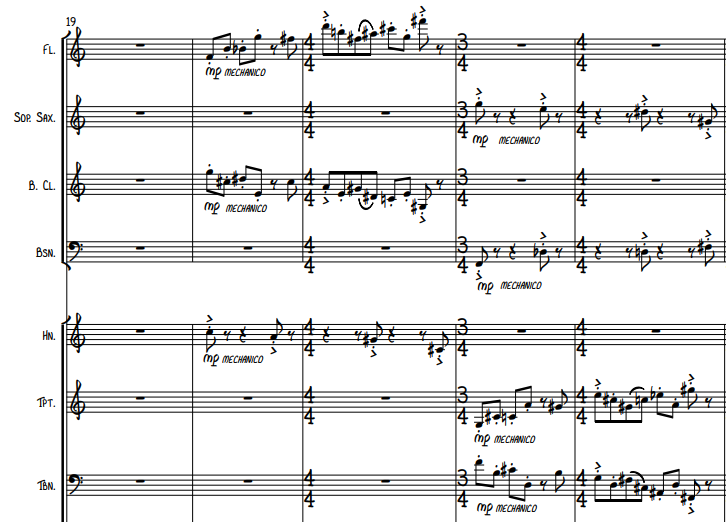

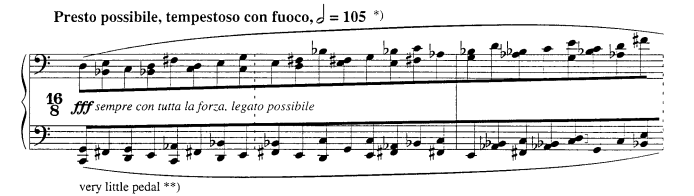

Композитор Дж. А. Кей в произведении «Фракталы № 1. Итерации» использует такие приемы варьирования первоначальной серии, как инверсия с трансформацией сегментов серии с фактурными преобразованиями (Пример 1). Отметим, что в представленном сочинении серия генерируется при помощи компьютерной программы, однако сам композитор структурирует последовательность рядов в единую форму и предлагает их оркестровую версию. Так, в предисловии к партитуре Кей пишет: «В этом произведении использованы три простых мелодических элемента, к которым применена единая математическая итеративная формула, генерирующая последовательность тонов в рядах» [15].

Пример 1. Дж. А. Кей «Фракталы №1. Итерации», такты 14–17

Самоподобие в данном сочинении проявляется на трех уровнях: через серийную технику композиции, через принципы развития музыкального материала, а также через организацию формы как целого. Так, основным принципом развития является повторение тождественных фактурных линий в различной инструментовке (Пример 2). Следуя классификации Т. С. Кюрегян [16], форма этого сочинения, состоящая из 11 равноправных и схожих по музыкальному материалу секций, является составной, отличительная особенность которой — проведение серии в прямом виде или в инверсии в начале каждого раздела.

Пример 2. Дж. А. Кей. «Фракталы №1. Итерации», такты 19–23

Свойства самоподобия и бесконечности фрактальных структур претворяются также и через полифонические приемы, например, через свободный канон и канонические секвенции. В музыке XX века канон стал одним из основных принципов звуковысотной организации целого. Данный полифонический прием трактуется композиторами как форма с выведением всех голосов из одного данного, что корреспондирует с особенностями строения фракталов. Примерами использования канонов в музыке с фрактальными структурами могут служить фортепианные этюды Дьёрдя Лигети № 9 «Головокружение», № 14 «Бесконечная колонна» и № 13 «Чертова лестница». Основание для такого рода суждений даёт сам композитор в интервью Стефану Сатори: «В моей музыке есть математические соображения, соображения фрактальной геометрии» [17]. Отметим, что Р. Штайниц [18] выделяет данные сочинения в отдельную группу, воплощающую одну идею — спирального бесконечного движения, характерного для фракталов.

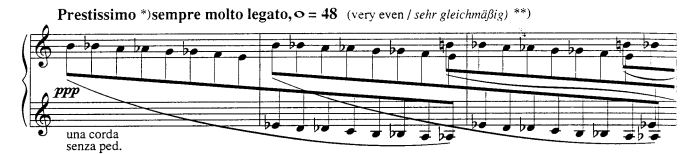

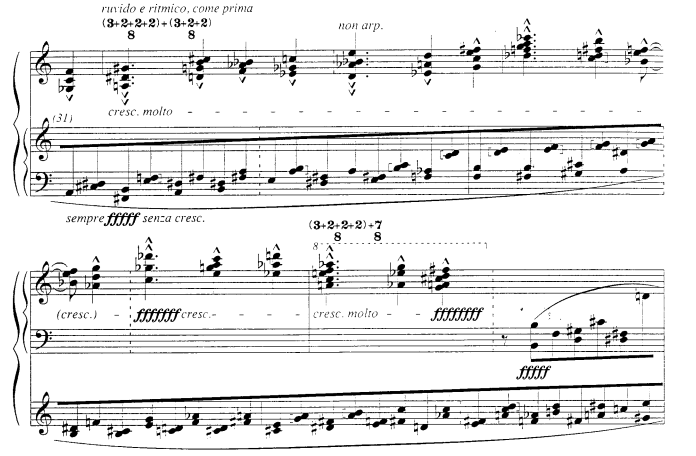

Данный образ воссоздан в этюде № 9 «Головокружение» на двух уровнях: через полифонические приемы (канон) и особенности формообразования. Следуя классификации Т. Франтовой [19], такой канон можно охарактеризовать как бесконечный эквиритмический с мелодическим видом константы. Пропоста, основанная на нисходящем хроматическом движении в диапазоне h1-as, выразительно отражает образ произведения (Пример 3).

Данный образ воссоздан в этюде № 9 «Головокружение» на двух уровнях: через полифонические приемы (канон) и особенности формообразования. Следуя классификации Т. Франтовой [19], такой канон можно охарактеризовать как бесконечный эквиритмический с мелодическим видом константы. Пропоста, основанная на нисходящем хроматическом движении в диапазоне h1-as, выразительно отражает образ произведения (Пример 3).

Пример 3. Д. Лигети. «Головокружение», такты 1–3

Второй уровень претворения фрактальных структур в предложенном сочинении представлен через «континуально-волновой принцип формообразования»[3]. Начинаясь на ppp одноголосной пропостой, музыкальная ткань постепенно уплотняется за счет включения новых голосов, а также усиления динамики и приводит к продолжительной кульминации в тактах 114−125. Завершается этюд на ppp, в результате чего достигается ощущение возвращения материала начала сочинения, вызывающее эффект бесконечного дления произведения.

[3] Термин В. Задерацкого, который подчеркивает отличительную особенность континуально-волнового принципа формообразования – присутствие динамического вектора с постепенным, неуклонным накоплением экспрессии и ее убыванием [20, 376].

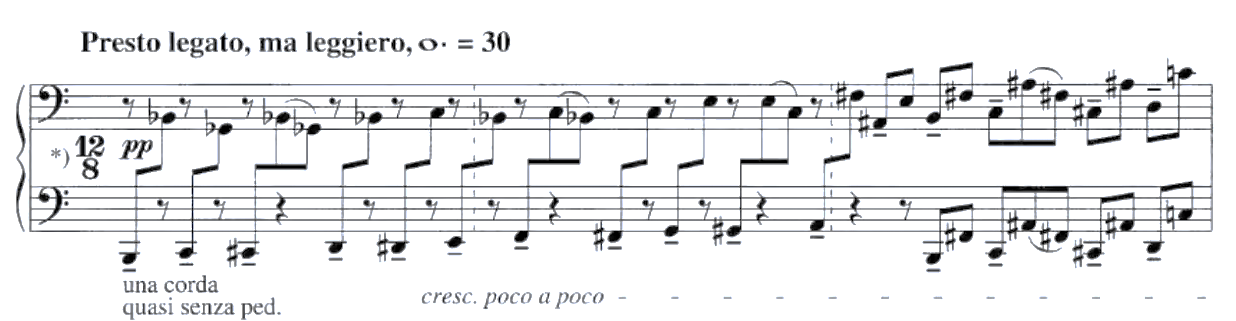

Аналогично представлены особенности фракталов в сочинении № 14 «Бесконечная колонна», однако здесь композитор стремился отразить итеративность и иллюзорную бесконечность одноименной скульптуры Константина Брынкуши (упомянутую ранее). Лигети использует многоголосные, преимущественно трехголосные каноны, в которых итеративность и бесконечность фракталов отражается, прежде всего, через применение необычных параметров канона. Самоподобие выражается через использование эквиритмического канона, нулевое расстояние времени вступления голосов и использование канона с рельефно‑мелодическим и ритмическим видом константы. Подобие уже отражено в самой теме канона (Пример 4). Музыкальный материал пропосты и риспосты представляет собой непрерывное восходящее движение двух тождественных линий, построенных на повторении и интонационном преобразовании двух интервалов, тритона и большой секунды, лежащих в интонационной основе этюда. Самоподобие также обнаруживается и в пропосте, в которой прослеживается принцип повторности звукорядных ячеек, состоящих из четырех восьмых, от звуков c-d-e-fis-g-as-b. По мнению китайского исследователя Я. Вена [21] самоподобие в данном произведении проявляется и в особой работе с тематическим материалом. Так, вся музыкальная ткань этюда основана на двух видах мотивов:

На протяжении сочинения эти элементы варьируются при помощи минимальных изменений направления движения внутри мотива и перемещения их на другую высоту, в результате чего можно говорить о принципе «сложности через повторение», сформулированном А. Б. Духно.

- мотив поворота, характеризующийся отсутствием скачков, направление движения в нем меняется лишь один раз;

- волнообразный мотив (мотив опевания), в котором также нет скачков, однако направление движение меняется чаще.

На протяжении сочинения эти элементы варьируются при помощи минимальных изменений направления движения внутри мотива и перемещения их на другую высоту, в результате чего можно говорить о принципе «сложности через повторение», сформулированном А. Б. Духно.

Пример 4. Д. Лигети. «Бесконечная колонна», такты 1–2

Как и этюд № 9, данное сочинение основано на континуально-волновом принципе формообразования с кульминацией в конце этюда, в которой происходит вертикализация ячеек из начального построения произведения, значительное нарастание динамики, увеличивается количество фактурных пластов (Пример 5).

Пример 5. Д. Лигети. «Бесконечная колонна», такты 31–34

Интересно передано ощущение бесконечности и непрерывности формы. Лигети постоянно изменяет метроритмическое положение начальных и конечных точек пропосты и риспосты внутри такта, придающее музыке импульс для непрерывного движения.

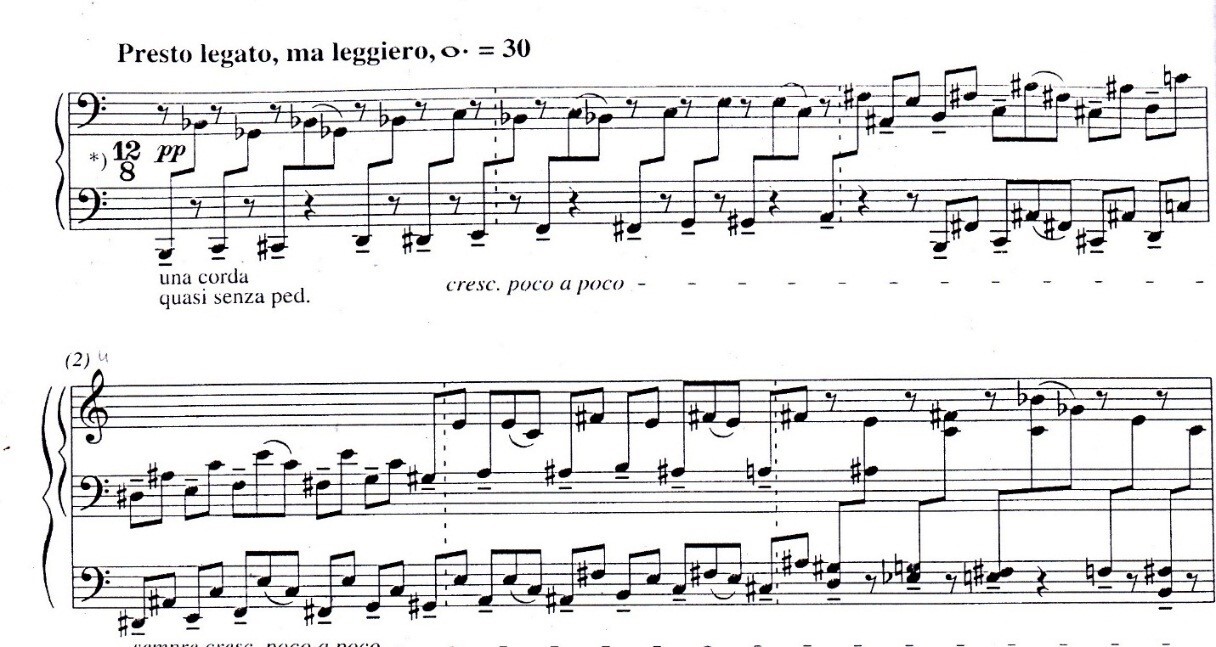

Название этюда № 13 «Чертова лестница» связано с одним из феноменов фрактальной геометрии − «Канторовой лестницей», особенностями которой является неравная длина ступеней, вертикальная крутизна, непрерывность, бесконечность. Данные особенности в музыкальном материале отражены на различных уровнях художественной системы сочинения. Так, первый уровень — ритмическая организация этюда — представлен вариативно комбинирующимися ритмическими ячейками из двух и трех восьмых в условиях так называемой нерегулярной метрической акцентности. В результате перестановок синтаксических единиц с непропорциональным варьированием ритмического рисунка достигается ощущение восхождения по лестнице с неравной длиной ступеней. Второй уровень — бесконечный эквиритмический канон, в котором активное полифоническое имитационное развитие тематических ячеек создаёт общую непрерывность движения и ощущение бесконечности (Пример 6).

Название этюда № 13 «Чертова лестница» связано с одним из феноменов фрактальной геометрии − «Канторовой лестницей», особенностями которой является неравная длина ступеней, вертикальная крутизна, непрерывность, бесконечность. Данные особенности в музыкальном материале отражены на различных уровнях художественной системы сочинения. Так, первый уровень — ритмическая организация этюда — представлен вариативно комбинирующимися ритмическими ячейками из двух и трех восьмых в условиях так называемой нерегулярной метрической акцентности. В результате перестановок синтаксических единиц с непропорциональным варьированием ритмического рисунка достигается ощущение восхождения по лестнице с неравной длиной ступеней. Второй уровень — бесконечный эквиритмический канон, в котором активное полифоническое имитационное развитие тематических ячеек создаёт общую непрерывность движения и ощущение бесконечности (Пример 6).

Пример 6. Д. Лигети. «Чертова лестница», такты 1–3

Третий уровень представлен континуально-волновым принципом формообразования, где образуется крещендирующая фактурная линия неровного и непрерывного восхождения вверх, сравнимая с движением по лестнице (Пример 7).

Пример 7. Д. Лигети. «Чертова лестница», такты 1–6

Подведём некоторые итоги, касающиеся проявления принципа самоподобия при воплощении фракталов в музыкальном произведении. Во «Фракталах № 1. Итерации» Дж. А. Кея самоподобие проявляется через процесс постоянного варьированного повторения начальной серии. В этюде Лигети «Бесконечная колонна» бесконечность фрактальных структур реализуется при помощи канонов и варьированного повторения двух видов мотивов на протяжении всего сочинения, выстроенного по подобию восходящей в небо колонны. Аналогичная изобразительность фрактальных структур присутствует в сочинениях «Головокружение» и «Чертова лестница», где восхождение или, наоборот, нисхождение достигается благодаря канону, варьируемому за счет минимальных ритмических изменений в крещендирующей форме. В целом, принцип самоподобия является ведущим при воплощении фрактальных структур, проявляясь через серийную технику композиции, полифонические приемы, принципы развития и организацию формы.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Лотман И. М. О природе искусства [Электронный ресурс]. URL: vivovoco.astronet.ru/VV/PAPERS/LOTMAN/LOTMAN05.htm (дата обращения: 17.02.2025).

2. Мандельброт Б. Фракталы и возрождение теории итераций // Пайтген Х.-О., Рихтер П. Х. Красота фракталов. Образы комплексных динамических систем. М.: Мир, 1993. 217 с.

3. Волошинов А. В. Математика и искусство. Изд. 2-е. М.: Просвещение, 2000. 399 с.

4. Духно А. Б. Фрактал как язык искусства. Взаимовлияние научного и художественного опыта // Художественная культура. 2018. № 3 (25). С. 39−61.

5. Бонч-Осмоловская Т. Б. Фракталы в литературе [Электронный ресурс]. URL: www.ashtray.ru/main/texts/experlit/fractallit2.htm (дата обращения: 15.01.2025).

6. Гарбуз О. В. Встречи по обе стороны зеркала или матрешка и постмодерн // Аналитика культурологии. 2007. № 9. С. 175−184.

7. Бекман И. Н. Фракталы: курс лекций [Электронный ресурс]. URL: beckuniver.ucoz.ru/index/fractaly_predislovie/0−76 (дата обращения: 17.02.2025).

8. Дмитрюкова Ю. Г. Фракталы в современной композиции: конспект доклада [Электронный ресурс]. URL: www.mmv.ru/p/link/fractal_report.html (дата обращения: 30.09.2023).

9. Гундорина А. А. Графическая нотация в ракурсе фрактальности // Музыкальное образование в контексте культуры: вопросы теории, истории и методологии: сборник статей. М.: «Пробел-2000», 2017. С. 61−76.

10. Лаврова С. В. Трансформация структурного мышления музыкального постсериализма в контексте открытий современной науки // Вестник Академии русского балета А. И. Вагановой. 2014. № 3 (32). С. 184−191.

11. Теория современной композиции: уч. пособие. Отв. ред. В. С. Ценова. М.: Музыка, 2007. 616 с.

12. Ручьевская Е. А. Классическая музыкальная форма. СПб.: Композитор, 1998. 268 с.

13. Курбатская С. А. Серийная музыка: вопросы истории, теории, эстетики. М.: ТЦ «Сфера», 1996. 128 с.

14. Веберн А. Лекции о музыке. Письма. М.: Музыка, 1975. 143 с.

15. Key J. A. Fractal music № 1 Iterations [Фрактальная музыка № 1. Итерации]. [Электронный ресурс]. URL: www.jordanalexanderkey.com/_files/ugd/b9cb66_07f2d252cb504edb9ba68c49d242080a.pdf (дата обращения: 14.01.2025).

16. Кюрегян Т. С. Форма в музыке XVII — XX веков. М.: ТЦ «Сфера», 1998. 344 с.

17. Satory S. An Interview with György Ligeti in Hamburg [Интервью с Д. Лигети в Гамбурге]. [Электронный ресурс]. URL: www.erudit.org/fr/revues/cumr/1990-v10-n1-cumr0505/101 4897ar.pdf (дата обращения: 26.01.2025).

18. Steinitz R. György Ligeti: Music of the Imagination [Дьёдь Лигети: музыка воображения]. Faber & Faber, 2013. 429 p.

19. Франтова Т. В. Канон в музыке отечественных композиторов второй половины XX века. Ростов н/Д: Издательство РГК им. С. В. Рахманинова, 2008. 92 с.

20. Задерацкий В. В. Музыкальная форма. М.: Музыка, 2008. Вып. 2. 528 с.

21. Wen Ya. Analysis of Ligeti’s piano etude «Columna Infinita» [Анализ фортепианного этюда «Бесконечная колонна» Лигети]. [Электронный ресурс]. URL: www.parlando.hu/2022/2022−3/Wen-Ligeti.pdf (дата обращения: 09.02.2025).

2. Мандельброт Б. Фракталы и возрождение теории итераций // Пайтген Х.-О., Рихтер П. Х. Красота фракталов. Образы комплексных динамических систем. М.: Мир, 1993. 217 с.

3. Волошинов А. В. Математика и искусство. Изд. 2-е. М.: Просвещение, 2000. 399 с.

4. Духно А. Б. Фрактал как язык искусства. Взаимовлияние научного и художественного опыта // Художественная культура. 2018. № 3 (25). С. 39−61.

5. Бонч-Осмоловская Т. Б. Фракталы в литературе [Электронный ресурс]. URL: www.ashtray.ru/main/texts/experlit/fractallit2.htm (дата обращения: 15.01.2025).

6. Гарбуз О. В. Встречи по обе стороны зеркала или матрешка и постмодерн // Аналитика культурологии. 2007. № 9. С. 175−184.

7. Бекман И. Н. Фракталы: курс лекций [Электронный ресурс]. URL: beckuniver.ucoz.ru/index/fractaly_predislovie/0−76 (дата обращения: 17.02.2025).

8. Дмитрюкова Ю. Г. Фракталы в современной композиции: конспект доклада [Электронный ресурс]. URL: www.mmv.ru/p/link/fractal_report.html (дата обращения: 30.09.2023).

9. Гундорина А. А. Графическая нотация в ракурсе фрактальности // Музыкальное образование в контексте культуры: вопросы теории, истории и методологии: сборник статей. М.: «Пробел-2000», 2017. С. 61−76.

10. Лаврова С. В. Трансформация структурного мышления музыкального постсериализма в контексте открытий современной науки // Вестник Академии русского балета А. И. Вагановой. 2014. № 3 (32). С. 184−191.

11. Теория современной композиции: уч. пособие. Отв. ред. В. С. Ценова. М.: Музыка, 2007. 616 с.

12. Ручьевская Е. А. Классическая музыкальная форма. СПб.: Композитор, 1998. 268 с.

13. Курбатская С. А. Серийная музыка: вопросы истории, теории, эстетики. М.: ТЦ «Сфера», 1996. 128 с.

14. Веберн А. Лекции о музыке. Письма. М.: Музыка, 1975. 143 с.

15. Key J. A. Fractal music № 1 Iterations [Фрактальная музыка № 1. Итерации]. [Электронный ресурс]. URL: www.jordanalexanderkey.com/_files/ugd/b9cb66_07f2d252cb504edb9ba68c49d242080a.pdf (дата обращения: 14.01.2025).

16. Кюрегян Т. С. Форма в музыке XVII — XX веков. М.: ТЦ «Сфера», 1998. 344 с.

17. Satory S. An Interview with György Ligeti in Hamburg [Интервью с Д. Лигети в Гамбурге]. [Электронный ресурс]. URL: www.erudit.org/fr/revues/cumr/1990-v10-n1-cumr0505/101 4897ar.pdf (дата обращения: 26.01.2025).

18. Steinitz R. György Ligeti: Music of the Imagination [Дьёдь Лигети: музыка воображения]. Faber & Faber, 2013. 429 p.

19. Франтова Т. В. Канон в музыке отечественных композиторов второй половины XX века. Ростов н/Д: Издательство РГК им. С. В. Рахманинова, 2008. 92 с.

20. Задерацкий В. В. Музыкальная форма. М.: Музыка, 2008. Вып. 2. 528 с.

21. Wen Ya. Analysis of Ligeti’s piano etude «Columna Infinita» [Анализ фортепианного этюда «Бесконечная колонна» Лигети]. [Электронный ресурс]. URL: www.parlando.hu/2022/2022−3/Wen-Ligeti.pdf (дата обращения: 09.02.2025).

Получено: 15.04.2025

Принято к публикации: 17.05.2025

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ

Е. А. Ермак – студентка 5 курса Белорусской государственной академии музыки, Республика Беларусь.

Выпуск 2 (7) Июнь 2025

Страницы номера

78-94

Страницы номера

78-94