RU | ENG

Вера Васильевна Зайцева

Военный институт (военных дирижеров) Военного университета имени князя Александра Невского, Москва, Россия, ducverz@mail.ru

Аннотация

Оркестровое творчество А. К. Лядова является яркой страницей в истории музыкальной культуры. Мастерство композитора в области инструментовки позволило ему создавать партитуры, изобилующие колористическими находками и интересными тембральными решениями. На основе изучения оркестровой фактуры в партитурах композитора и его техники оркестровки, в статье предпринята попытка представить трактовку группы деревянных духовых инструментов в симфонических произведениях А. К. Лядова, выявить принципы и особенности ее применения. Сравнение приемов оркестровки А. К. Лядова с партитурами других композиторов позволяет более наглядно показать особенности его оркестрового письма.

Ключевые слова

А. К. Лядов, оркестровка, симфонический оркестр, оркестровое письмо, инструментовка, партитура, деревянные духовые инструменты

А. К. Лядов вошел в историю русской музыки как мастер оркестрового колорита, виртуозно владеющий техникой инструментов и создающий блестящие, красочные партитуры. Инструментовка для композитора является одной из наиболее важных композиционных составляющих произведения, оркестровая фактура каждого сочинения тщательно и детально прорабатывается. Об этом свидетельствует и высказывания самого композитора, в частности, во время его работы над «Волшебным озером»: «Мое «Озеро'' совсем готово, т. е. как сочинение, но, конечно, придется еще много возиться при инструментовке» [1, 147].

Главным образом Лядов использует парный состав оркестра, а его особое звучание достигается благодаря индивидуальному подходу композитора к тембровой драматургии. Это особенно касается деревянных духовых инструментов.

Американский композитор и исследователь в области оркестровки Сэмюэл Адлер в своем труде «The Study of Orchestration» выделяет несколько важных функций инструментов деревянной духовой группы, наиболее часто используемых в оркестре:

1.гармоническое сопровождение струнной группы;

2.сольные мотивы, мелодические фрагменты или небольшие мелодические движения;

3.контрастное красочное повторение (эффект «эхо») мелодического хода, первоначально исполняемого струнными, или разделение мелодии между струнными и деревянными;

4.дублировки (удвоения) других инструментов оркестра [2, 217].

В партитурах Лядова используются все эти функции, но есть и ряд особенностей.

До 1904 года (времени создания партитуры «Баба-Яга») из видовых инструментов деревянной группы в оркестре Лядова присутствует только флейта‑пикколо. В этом сочинении композитор впервые задействует видовые инструменты всей деревянной группы (флейта-пикколо, английский рожок, бас‑кларнет, контрафагот), что, безусловно, связано с образным содержанием и необходимостью расширения тембровой палитры. В дальнейшем композитор будет активно использовать английский рожок, не включив его только в партитуры симфонической картины «Волшебное озеро» (1908) и «Nenie («Скорбная песнь») (1910). В фантастическом скерцо «Кикимора» (1909) также встречается бас-кларнет. Видовые инструменты всей деревянной группы будут представлены в последнем сочинении «Из Апокалипсиса» (1912).

Отметим, что состав деревянной духовой группы в оркестре Лядова отличается стабильностью, присутствуют все четыре основных инструмента: флейта, гобой, кларнет и фагот. Исключение составляют две партитуры с нетипичным «набором» деревянных духовых — «Волшебное озеро», в котором три кларнета и три флейты, и «Nenie» с одним гобоем и тремя флейтами. Как известно, «Скорбная песнь» была задумана первоначально как часть сюиты «Из Метерлинка», а в подобных случаях композитор мог экспериментировать с выбором инструментов в разных частях, но в целом — в рамках традиционного состава. Аналогичным образом он поступил, работая над каждой частью сюиты «Восемь русских народных песен» (1906), хотя вся партитура представлена парным составом с добавлением флейты-пикколо и английского рожка.

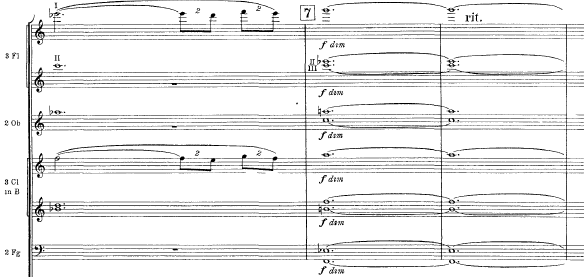

В случае с «Волшебным озером» использование в группе флейт и кларнетов трех основных инструментов (без видовых), возможно, предполагает выполнение особой художественной задачи: единого и стройного звучания аккордов. Так, в кульминации (ц. 7), чтобы усилить впечатление гармонии звуковой вертикали Лядов применяет родственные тембры (три флейты и три кларнета + два гобоя и два фагота).

Главным образом Лядов использует парный состав оркестра, а его особое звучание достигается благодаря индивидуальному подходу композитора к тембровой драматургии. Это особенно касается деревянных духовых инструментов.

Американский композитор и исследователь в области оркестровки Сэмюэл Адлер в своем труде «The Study of Orchestration» выделяет несколько важных функций инструментов деревянной духовой группы, наиболее часто используемых в оркестре:

1.гармоническое сопровождение струнной группы;

2.сольные мотивы, мелодические фрагменты или небольшие мелодические движения;

3.контрастное красочное повторение (эффект «эхо») мелодического хода, первоначально исполняемого струнными, или разделение мелодии между струнными и деревянными;

4.дублировки (удвоения) других инструментов оркестра [2, 217].

В партитурах Лядова используются все эти функции, но есть и ряд особенностей.

До 1904 года (времени создания партитуры «Баба-Яга») из видовых инструментов деревянной группы в оркестре Лядова присутствует только флейта‑пикколо. В этом сочинении композитор впервые задействует видовые инструменты всей деревянной группы (флейта-пикколо, английский рожок, бас‑кларнет, контрафагот), что, безусловно, связано с образным содержанием и необходимостью расширения тембровой палитры. В дальнейшем композитор будет активно использовать английский рожок, не включив его только в партитуры симфонической картины «Волшебное озеро» (1908) и «Nenie («Скорбная песнь») (1910). В фантастическом скерцо «Кикимора» (1909) также встречается бас-кларнет. Видовые инструменты всей деревянной группы будут представлены в последнем сочинении «Из Апокалипсиса» (1912).

Отметим, что состав деревянной духовой группы в оркестре Лядова отличается стабильностью, присутствуют все четыре основных инструмента: флейта, гобой, кларнет и фагот. Исключение составляют две партитуры с нетипичным «набором» деревянных духовых — «Волшебное озеро», в котором три кларнета и три флейты, и «Nenie» с одним гобоем и тремя флейтами. Как известно, «Скорбная песнь» была задумана первоначально как часть сюиты «Из Метерлинка», а в подобных случаях композитор мог экспериментировать с выбором инструментов в разных частях, но в целом — в рамках традиционного состава. Аналогичным образом он поступил, работая над каждой частью сюиты «Восемь русских народных песен» (1906), хотя вся партитура представлена парным составом с добавлением флейты-пикколо и английского рожка.

В случае с «Волшебным озером» использование в группе флейт и кларнетов трех основных инструментов (без видовых), возможно, предполагает выполнение особой художественной задачи: единого и стройного звучания аккордов. Так, в кульминации (ц. 7), чтобы усилить впечатление гармонии звуковой вертикали Лядов применяет родственные тембры (три флейты и три кларнета + два гобоя и два фагота).

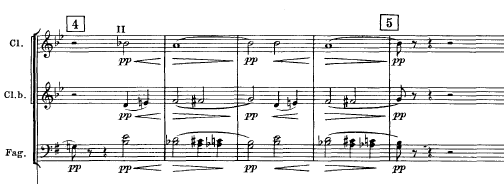

Пример 1. А. К. Лядов «Волшебное озеро», цифра 7

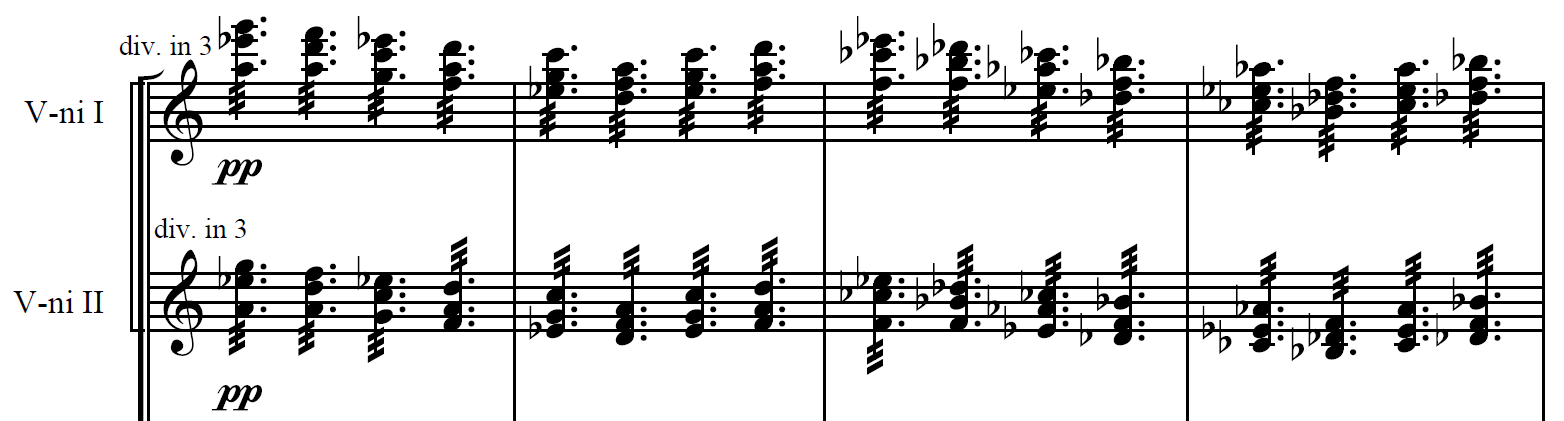

Своеобразным «послесловием» здесь становится следующее шестизвучие флейт и кларнетов, которое «отражается» в столь же однородном тембре первых и вторых скрипок divisi (пример 2).

Пример 2. А. К. Лядов «Волшебное озеро», цифра 7

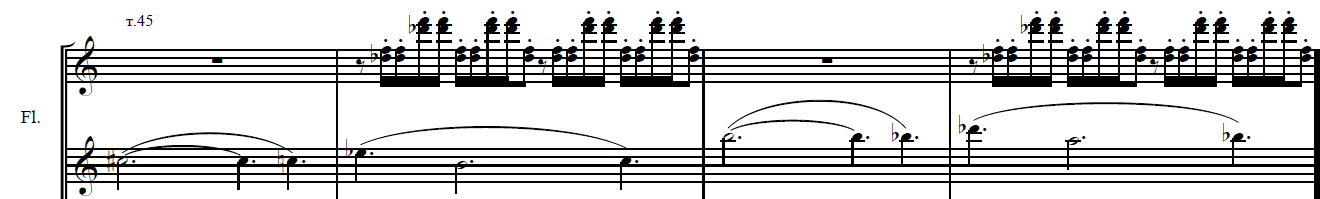

В остальных случаях совместного звучания трех одинаковых инструментов одному из них поручен тематический материал, другим — гармонические фигурации интервалами (пример 3).

Пример 3. А. К. Лядов «Волшебное озеро», цифра 8

В данном примере использованы флейты без подключения флейты-пикколо, поскольку было необходимо подчеркнуть богатство обертонов большой флейты и единство тембровой краски.

Отметим, что в партитурах Лядова деревянным духовым инструментам часто поручается мелодическая функция. Такая тенденция не является чем-то совершенно особенным, но в случае с партитурами А. К. Лядова это становится особой чертой его оркестрового стиля, поскольку струнная группа у Лядова практически не используется в качестве мелодической основы [3]. В свете этого роль деревянных духовых инструментов становится особенно важной в тематическом плане.

Рассмотрим подробнее специфику использования мелодических возможностей деревянных духовых инструментов на конкретных примерах. Особое предпочтение здесь композитор отдает язычковым инструментам. В «Волшебном озере» первое протяженное мелодическое построение отдано гобоям а2. То, что они играют вместе, позволяет дополнить мелодию обертонами и придать ей особый звуковой колорит.

Деревянные духовые инструменты часто связаны с характеристикой фантастических персонажей, столь любимых А. К. Лядовым. Так, например, в «Бабе‑Яге» основную тему играет солирующий фагот, в «Кикиморе» первое проведение тематического материала поручается солирующему английскому рожку (ц. 2). С этим соло связана и регистровая «игра»: тема впоследствии транспонируется на ум.4 вверх, тогда как соло английского рожка остается на прежней высоте (ц. 5−6), создавая необходимый резкий колорит.

Поиск необычных регистровых звучностей часто приводит композитора к неожиданным решениям. Например, в «Кикиморе» (ц. 14) мелодический фрагмент отдан бас-кларнету в высоком регистре. Унисонная дублировка альтами немного «сглаживает» необычность тембра, но звучание получается очень оригинальное.

Подобное использование высоких регистров «басовых» инструментов есть и в других партитурах композитора. Фагот в высоком регистре звучит даже в оркестровых переложениях произведений других композиторов. Например, во всех пьесах А. Рубинштейна, оркестрованных Лядовым, фагот играет в верхнем регистре.

Колористические возможности деревянных духовых инструментов выявляются композитором не только в их солирующих тембрах, но и в звучании группы в целом. Такое использование деревянных инструментов можно встретить во многих партитурах композитора. Необычную атмосферу в «Кикиморе» создает хорал кларнетов и фаготов (пример 4).

Отметим, что в партитурах Лядова деревянным духовым инструментам часто поручается мелодическая функция. Такая тенденция не является чем-то совершенно особенным, но в случае с партитурами А. К. Лядова это становится особой чертой его оркестрового стиля, поскольку струнная группа у Лядова практически не используется в качестве мелодической основы [3]. В свете этого роль деревянных духовых инструментов становится особенно важной в тематическом плане.

Рассмотрим подробнее специфику использования мелодических возможностей деревянных духовых инструментов на конкретных примерах. Особое предпочтение здесь композитор отдает язычковым инструментам. В «Волшебном озере» первое протяженное мелодическое построение отдано гобоям а2. То, что они играют вместе, позволяет дополнить мелодию обертонами и придать ей особый звуковой колорит.

Деревянные духовые инструменты часто связаны с характеристикой фантастических персонажей, столь любимых А. К. Лядовым. Так, например, в «Бабе‑Яге» основную тему играет солирующий фагот, в «Кикиморе» первое проведение тематического материала поручается солирующему английскому рожку (ц. 2). С этим соло связана и регистровая «игра»: тема впоследствии транспонируется на ум.4 вверх, тогда как соло английского рожка остается на прежней высоте (ц. 5−6), создавая необходимый резкий колорит.

Поиск необычных регистровых звучностей часто приводит композитора к неожиданным решениям. Например, в «Кикиморе» (ц. 14) мелодический фрагмент отдан бас-кларнету в высоком регистре. Унисонная дублировка альтами немного «сглаживает» необычность тембра, но звучание получается очень оригинальное.

Подобное использование высоких регистров «басовых» инструментов есть и в других партитурах композитора. Фагот в высоком регистре звучит даже в оркестровых переложениях произведений других композиторов. Например, во всех пьесах А. Рубинштейна, оркестрованных Лядовым, фагот играет в верхнем регистре.

Колористические возможности деревянных духовых инструментов выявляются композитором не только в их солирующих тембрах, но и в звучании группы в целом. Такое использование деревянных инструментов можно встретить во многих партитурах композитора. Необычную атмосферу в «Кикиморе» создает хорал кларнетов и фаготов (пример 4).

Пример 4. А. К. Лядов «Кикимора», цифра 4

В этом фрагменте не совсем обычное расположение голосов: бас-кларнет оказывается гораздо ниже по диапазону, чем фаготы, и музыка звучит «холодновато» и напряженно.

В «Былине о птицах» (№ 5, «Восемь русских народных песен для оркестра») есть оркестровый эпизод, основанный преимущественно на звучании группы деревянных духовых инструментов (в легком сопровождении pizzicato скрипок):

В «Былине о птицах» (№ 5, «Восемь русских народных песен для оркестра») есть оркестровый эпизод, основанный преимущественно на звучании группы деревянных духовых инструментов (в легком сопровождении pizzicato скрипок):

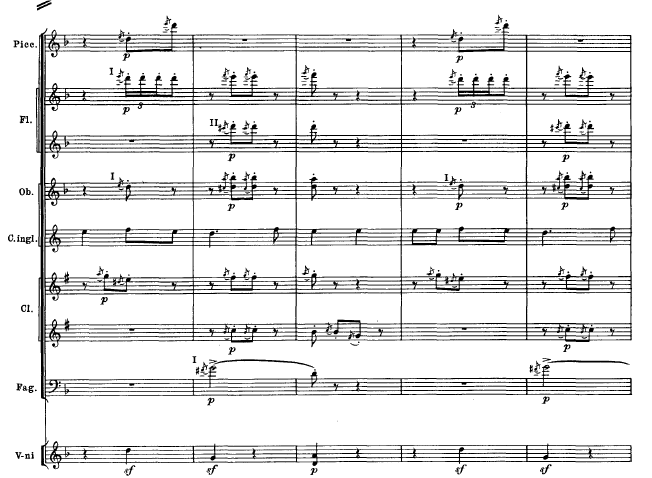

Пример 5. А. К. Лядов «Восемь русских народных песен для оркестра», №5, «Былина о птицах», цифра 1

Очевидно, что в приведенном выше примере деревянные духовые выступают как совершенно самостоятельная группа с разнообразным ритмическим рисунком и дифференциацией голосов.

Партитура «Кикиморы» дает нам похожий пример, где своеобразие звучанию придает интересная дублировка флейта-пикколо — гобой (пример 6).

Партитура «Кикиморы» дает нам похожий пример, где своеобразие звучанию придает интересная дублировка флейта-пикколо — гобой (пример 6).

Пример 6. А. К. Лядов «Кикимора», цифра 3

Также здесь наблюдается интересный прием для достижения пространственного эффекта приближения-удаления с помощью смены тембров и регистров, а не за счет изменения динамики, как это часто происходит. Сначала нисходящий терцовый мотив звучит у флейты-пикколо и гобоя в октаву. Затем спускается на октаву и звучит в октаву у флейты и кларнета. И наконец, оказывается октавой ниже у первого фагота, совершенно затихая.

Оригинальное использование звучания группы деревянных духовых инструментов и поиски колорита обнаруживает партитура «Волшебного озера». Здесь всем деревянным духовым инструментам выписана сурдина!

Мнения по поводу самостоятельности группы деревянных инструментов в оркестре у русских композиторов были разные. Так, например, С. И. Танеев в письме к П. И. Чайковскому (1879), пересказывая слова Н. Г. Рубинштейна по поводу партитуры Первой сюиты, пишет: «Все трудности состоят в том, что деревянные инструменты рассматриваются не как второстепенная группа, не как инструменты, помогающие квартету, а как группа, стоящая наряду с квартетом» [4, 206]. Это же можно сказать и о трактовке деревянных духовых инструментов в партитурах Лядова. Одну из их особенностей можно назвать «инверсией тембров», имея в виду использование нетипичных приемов звукоизвлечения. Наиболее яркий пример такого способа оркестровки демонстрирует «Шуточная» (№ 4) из «Восьми русских народных песен». Здесь происходит своего рода «передразнивание» струнных инструментов, играющих pizzicatо. В этой партитуре мелодический материал проводится мелкими длительностями дубль-штрихом (пример 7).

Оригинальное использование звучания группы деревянных духовых инструментов и поиски колорита обнаруживает партитура «Волшебного озера». Здесь всем деревянным духовым инструментам выписана сурдина!

Мнения по поводу самостоятельности группы деревянных инструментов в оркестре у русских композиторов были разные. Так, например, С. И. Танеев в письме к П. И. Чайковскому (1879), пересказывая слова Н. Г. Рубинштейна по поводу партитуры Первой сюиты, пишет: «Все трудности состоят в том, что деревянные инструменты рассматриваются не как второстепенная группа, не как инструменты, помогающие квартету, а как группа, стоящая наряду с квартетом» [4, 206]. Это же можно сказать и о трактовке деревянных духовых инструментов в партитурах Лядова. Одну из их особенностей можно назвать «инверсией тембров», имея в виду использование нетипичных приемов звукоизвлечения. Наиболее яркий пример такого способа оркестровки демонстрирует «Шуточная» (№ 4) из «Восьми русских народных песен». Здесь происходит своего рода «передразнивание» струнных инструментов, играющих pizzicatо. В этой партитуре мелодический материал проводится мелкими длительностями дубль-штрихом (пример 7).

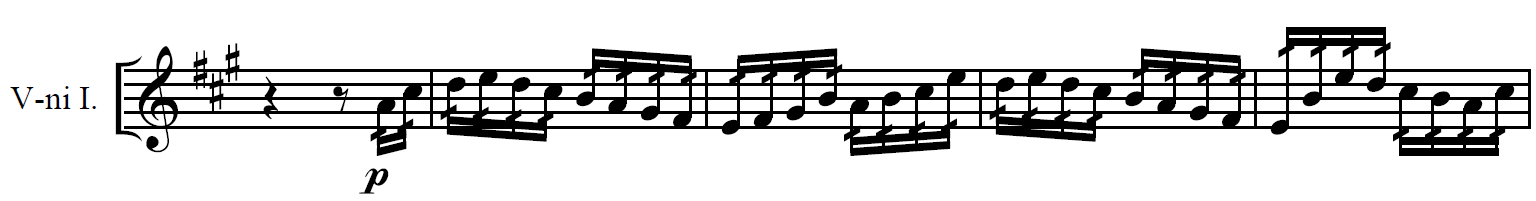

Пример 7. А. К. Лядов «Восемь русских народных песен для оркестра», №4, «Шуточная», цифра 1

И тут же вариант этой мелодии, как эхо, отображается у флейты, играющей ее двойным языком (пример 8).

Пример 8. А. К. Лядов «Восемь русских народных песен для оркестра», №4, «Шуточная», цифра 2

В результате усиливается юмористический эффект.

Подход Лядова к деревянным духовым инструментам можно более наглядно проиллюстрировать сравнением с партитурой композитора, чей творческий метод и предпочтения в оркестровке во многом отличаются. Возьмем для примера «Волшебное озеро» А. К. Лядова и партитуру «Морской симфонии» Р. Воан‑Уильямса. Эти произведения написаны примерно в одно время (1909 — «Волшебное озеро», 1910 — «Морская симфония») и связаны похожей тематикой.

Анализируя эти две партитуры с точки зрения трактовки деревянных духовых инструментов, можно заметить, что Лядов каждую мелодическую линию поручает однородным инструментам. У Воан-Уильямса, наоборот, мелодическую линию часто подхватывают родственные инструменты, задачей которых становится продление диапазона и возможностей дыхания в создании непрерывной линии за счет своеобразного «цепного дыхания» (пример 9).

Подход Лядова к деревянным духовым инструментам можно более наглядно проиллюстрировать сравнением с партитурой композитора, чей творческий метод и предпочтения в оркестровке во многом отличаются. Возьмем для примера «Волшебное озеро» А. К. Лядова и партитуру «Морской симфонии» Р. Воан‑Уильямса. Эти произведения написаны примерно в одно время (1909 — «Волшебное озеро», 1910 — «Морская симфония») и связаны похожей тематикой.

Анализируя эти две партитуры с точки зрения трактовки деревянных духовых инструментов, можно заметить, что Лядов каждую мелодическую линию поручает однородным инструментам. У Воан-Уильямса, наоборот, мелодическую линию часто подхватывают родственные инструменты, задачей которых становится продление диапазона и возможностей дыхания в создании непрерывной линии за счет своеобразного «цепного дыхания» (пример 9).

Пример 9. Р. Воан-Уильямс «Морская симфония», 3 часть «Волны», буква Н

В этом примере кларнеты и фаготы «перехватывают» мелодическую линию друг у друга, так как она занимает большой диапазон (две октавы), в результате чего создается колористический эффект и, к тому же, в техническом плане это удобно исполнителям.

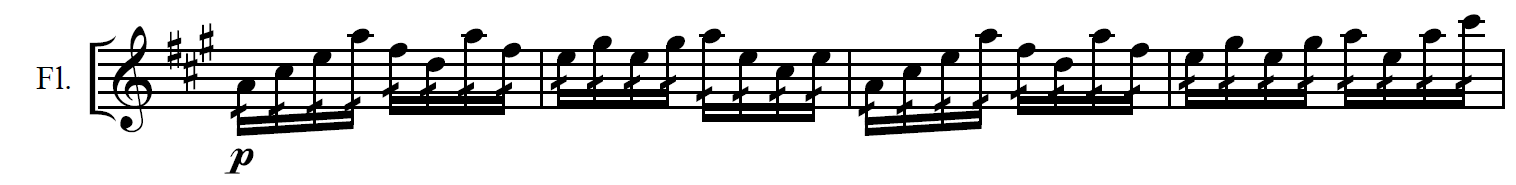

В следующем примере еще более наглядно видно, что Воан-Уильямс специально использует смену оркестровых дублировок как особую краску. Партия кларнетов и фаготов сначала делится по принципу удобства исполнения, как в предыдущем примере. Но затем, когда эти духовые инструменты начинают дублировать в унисон партию первых скрипок, начинается их разделение по колористическому принципу — они вступают поочередно, перекрашивая таким образом всю мелодическую линию (пример 10).

В следующем примере еще более наглядно видно, что Воан-Уильямс специально использует смену оркестровых дублировок как особую краску. Партия кларнетов и фаготов сначала делится по принципу удобства исполнения, как в предыдущем примере. Но затем, когда эти духовые инструменты начинают дублировать в унисон партию первых скрипок, начинается их разделение по колористическому принципу — они вступают поочередно, перекрашивая таким образом всю мелодическую линию (пример 10).

Пример 10. Р. Воан-Уильямс «Морская симфония», 3 часть «Волны», буква О

Иначе говоря, Воан-Уильямс основное внимание уделяет мелодическому движению и в него «встраивает» различные инструменты. Лядов, напротив, создает мелодии соответственно возможностям инструментов, которым они будут поручены, мыслит мелодии неотрывно от их инструментального воплощения. Этим, возможно, объясняется его долгий творческий процесс, так как подобный подход подразумевает представление сочинения в целом и требует комплексного подхода к материалу, чтобы были сразу продуманы и мелодическое развитие, и его индивидуальное оркестровое решение, соответственно техническим возможностям инструмента.

Здесь мы имеем дело не с оркестровкой клавира, которая предполагает поручение уже готового материала подходящему по тембру инструменту, а наоборот, сочинение мелодии с расчетом именно на этот инструмент. К данному случаю можно применить слова С. Адлера: «Оркестровать — это мыслить оркестром» [1, 459].

Здесь мы имеем дело не с оркестровкой клавира, которая предполагает поручение уже готового материала подходящему по тембру инструменту, а наоборот, сочинение мелодии с расчетом именно на этот инструмент. К данному случаю можно применить слова С. Адлера: «Оркестровать — это мыслить оркестром» [1, 459].

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1.Анатолий Константинович Лядов: жизнь, портрет, творчество, из писем. Спб.: Композитор – Санкт-Петербург, 2005. 168 с. (1 изд.: Петроград, 1916)

2.Adler S. H. The Study of Orchestration — W. W. Norton 3-rd edition, 2002. p. 864.

3.Зайцева В. В. Использование струнной группы в оркестре А. К. Лядова // Школа молодого исследователя. Сб. научных трудов. Вып. 3 (10). По материалам конференций в Союзе московских композиторов / Ред.-сост. И. М. Ромащук. М., 2013. С. 85–94.

4.Веприк А. М. Трактовка инструментов оркестра. М.: Гос. муз. изд-во, 1961. 300 с.

5.Непознанный А. К. Лядов. Сб. статей и материалов. / Ред.-сост. Т. А. Зайцева. Челябинск: MPI, 2009. 400 с.

2.Adler S. H. The Study of Orchestration — W. W. Norton 3-rd edition, 2002. p. 864.

3.Зайцева В. В. Использование струнной группы в оркестре А. К. Лядова // Школа молодого исследователя. Сб. научных трудов. Вып. 3 (10). По материалам конференций в Союзе московских композиторов / Ред.-сост. И. М. Ромащук. М., 2013. С. 85–94.

4.Веприк А. М. Трактовка инструментов оркестра. М.: Гос. муз. изд-во, 1961. 300 с.

5.Непознанный А. К. Лядов. Сб. статей и материалов. / Ред.-сост. Т. А. Зайцева. Челябинск: MPI, 2009. 400 с.

Получено: 01.08.2024

Принято к публикации: 01.09.2024

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ

В. В. Зайцева – кандидат искусствоведения, доцент, профессор кафедры инструментовки и чтения партитур Военного института (военных дирижеров) Военного университета имени князя Александра Невского.

Номер журнала

Выпуск 3 (4) Сентябрь 2024

Выпуск 3 (4) Сентябрь 2024

Страницы номера

18–28

18–28

Скачать