RU | ENG

Владимир Владимирович Красов

Государственный музыкально-педагогический институт имени М. М. Ипполитова-Иванова, Москва, Россия, vkincoro@gmail.com, ORCID: 0000-0002-5290-7144

Аннотация

Статья посвящена жизненному и творческому пути выдающегося хорового дирижера — заслуженного деятеля искусств РСФСР, профессора Бориса Ивановича Куликова. Основные аспекты его творческой, педагогической и музыкально-общественной деятельности рассматриваются в контексте актуальных вопросов современного музыкального образования. Материал статьи основан на личных воспоминаниях автора о занятиях в классе хорового дирижирования Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского.

Статья может представлять интерес для широкого круга музыкантов, преподавателей, дирижеров, хормейстеров, а также для студентов высших и средних музыкальных учебных заведений.

Статья может представлять интерес для широкого круга музыкантов, преподавателей, дирижеров, хормейстеров, а также для студентов высших и средних музыкальных учебных заведений.

Ключевые слова

Борис Иванович Куликов, Московская консерватория, хоровое искусство, дирижер, педагог

Борис Иванович Куликов (1932−2018) принадлежит к числу выдающихся музыкантов второй половины ХХ века. Его имя известно не только на родине, но и во многих странах Европы [1].

Прославленный хоровой дирижер, он был воспитан в лучших традициях многовековой русской певческой культуры и передавал свои знания и опыт молодым музыкантам.

Борис Иванович Куликов родился в 10 июня 1932 года в Москве. В 1950 году с отличием окончил Московское хоровое училище, в 1955 году — дирижерско‑хоровой факультет Московской консерватории, где проходило его профессиональное становление в классах прославленных музыкантов: А. В. Свешникова, К. Б. Птицы, С. С. Благообразова, В. В. Соколова, С. В. Евсеева, И. Р. Клячко. После окончания консерватории он был призван на действительную службу в ряды Советской Армии и до 1958 года выполнял обязанности дирижера ансамбля группы советских войск в Германии (Берлин). В 1962 году завершил музыкальное образование в аспирантуре Московской консерватории (руководитель К. Б. Птица).

В течение нескольких лет (1958−1962) он работал в Московском хоровом училище, вел все специальные дисциплины. В начале 1960-х годов (1960−1964) Куликов — хормейстер и дирижер Государственного академического русского хора СССР, возглавляемого А. В. Свешниковым. Б. И. Куликов принимал участие в подготовке премьерных исполнений сочинений Г. Свиридова, Ю. Шапорина, В. Шебалина, Д. Шостаковича, Р. Щедрина и других композиторов. Как хормейстер Куликов помогал Свешникову в осуществлении аудиозаписи «Всенощного бдения» Рахманинова — вершины русской духовной музыки, надолго преданной забвению в советскую эпоху. Эту пластинку, вышедшую в 1965 году, почти невозможно было достать в России (даже ее прослушивание на Всесоюзной студии грамзаписи проходило в «закрытом» режиме), многие привозили ее из-за рубежа [2, 119].

1960-е годы отмечены интенсивной работой Куликова во многих хоровых коллективах: он хормейстер и заместитель художественного руководителя Ансамбля песни и пляски Советской Армии (1966−1967). Чуть ранее (1964−1965) — хормейстер детского хора Института художеств, воспитания Академии педагогических наук. Именно Борис Куликов организовал Камерный хор Московской консерватории (1965). Наряду с этим, выступал с рядом любительских хоровых коллективов — Академии пограничных войск, Клуба Ф. Э. Дзержинского и других. Под его управлением звучали оратория «Детство Христа» Г. Берлиоза в Польше, «Реквием» В. Моцарта в Москве и Загребе, «Рай и Пери» Р. Шумана и «Заповеди блаженства» С. Франка в залах Москвы, «Литургия Св. Иоанна Златоуста» П. Чайковского в Мадриде, программа из сочинений Й. Брамса с хором BBC Singers в Лондоне, Месса d-moll В. Моцарта и «Иоанн Дамаскин» С. Танеева в Саратове.

Наряду с творческой деятельностью, Борис Куликов с 1959 года и до последних дней жизни вел специальный класс на кафедре хорового дирижирования Московской консерватории (с 1973 года — профессор).

Педагог от Бога, Борис Иванович каждое занятие превращал в импровизированную репетицию с хором. Занимался с каждым по-разному, раскрывая собственный потенциал студента. Считал самым главным воспитание музыканта, обладающего интуицией и умением целостно представлять хоровую партитуру.

Репертуар класса был огромным, повторы в программах редки. Особый пиетет проявлял Борис Иванович к музыке великих мастеров прошлых эпох. Каждый студент обязательно изучал сочинения И. С. Баха, М. Мусоргского, С. Танеева, П. Чайковского. В индивидуальный план обучающихся входили и сочинения композиторов ХХ века: П. Хиндемита, Б. Бартока, З. Кодая, В. Тормиса, С. Прокофьева, Д. Шостаковича, А. Шнитке, Э. Денисова, Н. Сидельникова.

Огромное внимание уделялось технике рук, они должны были быть «умными» и отображать всю музыкальную палитру. Нужно было абсолютно по-разному дирижировать, учитывая стилистические особенности произведений разных композиторов: Э. Кшенека, Б. Бартока, К. Шимановского, И. Стравинского, К. Дебюсси, Б. Бриттена, С. Рахманинова. В этом Борис Куликов всецело следовал педагогическим принципам своего учителя по дирижированию — профессора К. Б. Птицы, подчеркивающего, что «овладение стилем исполнения означает действительное проникновение в сущность произведения, понимание и ощущение закономерностей и особенностей художественного мышления композитора, умение передать именно то, что он хотел сказать своим творением» [3, 14].

Для творческого облика Б. И. Куликова было характерно сочетание интеллекта с эмоциональной теплотой, умение охватить форму произведения в целом при тщательной отделке деталей. На занятиях в классе Борис Иванович много времени уделял мануальной технике: отрабатывался прием, чтобы «рука пела», чтобы были красивые плавные движения, соответствовавшие тому, что происходит в фактуре хора; шла работа над своего рода «прикосновению к звуку». Особое внимание уделялось ритмической основе сочинений. «Краеугольный принцип Б. И. Куликова заключался в том, что дирижер, как пианист, должен уметь артикулировать штрих, показывать стаккато, маркато, легато, мягкую или жесткую атаку звука. Отрабатывались разные типы жеста: кистевой, локтевой, от плеча. Учитель вырабатывал со студентами комплекс технических приемов, аналогично тому, как это происходит у инструменталистов», — подчеркивает В. Полянский [4, 46].

На уроках по дирижированию Куликов предпочитал методически последовательному втолковыванию и разъяснению свой живой показ. С неутомимой энергией, с полной отдачей себя он демонстрировал дирижированием сущность, исполнительский план произведения, изучаемого студентом. Яркая образность и техническая точность его показа увлекала и впечатляла. В классе царили дисциплина, полная самоотдача и, вместе с тем, творческая атмосфера. Помогали Борису Ивановичу в воспитании молодых дирижеров блистательные пианисты-концертмейстеры во главе с Ниной Ивановной Куликовой: Наталья Полищук, Ольга Румшевич, Наталья Сидоренко, Алексей Бугаян и другие.

Борис Иванович Куликов около шестидесяти лет служил в Московской консерватории, воспитал не одно поколение хоровых дирижеров, многие из них возглавляли и по сей день возглавляют самые известные российские коллективы, преподают в ведущих высших учебных заведениях. Среди них: М. Бустийо. М. Дмитриев, Л. Ерёменко, Л. Заборовский, А. Заборонок, В. Полянский, С. Калинин, В. Контарев, Е. Лескова, Н. Панова, Л. Логинов, А. Невзоров, Ю. Радишкевич, Г. Смирнов, С. Тараканов, Е. Тугаринов, Г. Малокина, М. Линник, О. Лапузо, О. Глазева, С. Пахомова, Ю. Молчанова, В. Красов, П. Антонов и другие.

По воспоминаниям Валерия Полянского, Борис Иванович всегда поддерживал своих учеников в творческих начинаниях. К примеру, во многом благодаря Куликову, состоявшему в должности проректора по учебной работе Московской консерватории (1968−1975), получил поддержку Камерный хор Полянского. «С подачи Бориса Ивановича Куликова через Министерство культуры хористам пробили концертные ставки. Каждый получал по 5 рублей за концерт», — рассказывал В. Полянский [5].

Несмотря на педагогическую чуткость и большую природную доброту Бориса Ивановича в его классе было достаточно трудно учиться. Если студент не обладал живостью натуры и достаточной рефлекторностью, да еще не имел хорошей профессиональной подготовки, либо был талантлив, но нерадив в учебе, огорченный профессор не скупился на упреки. Он был нетерпим к людям случайным в искусстве, к музыкантам, лишенным творческого «горения» и потребности расширения кругозора.

В 1975 году Борис Иванович Куликов становится ректором Московской консерватории. Он принял эстафету руководителя главного музыкального вуза СССР у своего консерваторского профессора А. В. Свешникова. Период ректорства Куликова (1975−1990) отмечен значительными достижениями в истории вуза: расширились международные связи, пополнился педагогический состав, в который вошли известные музыканты, шла реставрация, ремонтные работы. По инициативе Бориса Ивановича в 1970-е годы в Московской консерватории стали проходить циклы «Исторические концерты» с участием ведущих артистов и исполнительских коллективов страны.

Пожалуй, главным событием этого пятнадцатилетия стало возвращение в лоно консерватории здания бывшего Синодального училища (третий корпус с концертным залом, получившим название Рахманиновского), в котором после революции и ликвидации училища более чем полвека располагался юридический факультет Московского государственного университета. Не случайно именно в фойе Рахманиновского зала в 2021 году, был установлен бюст Бориса Ивановича Куликова (2021).

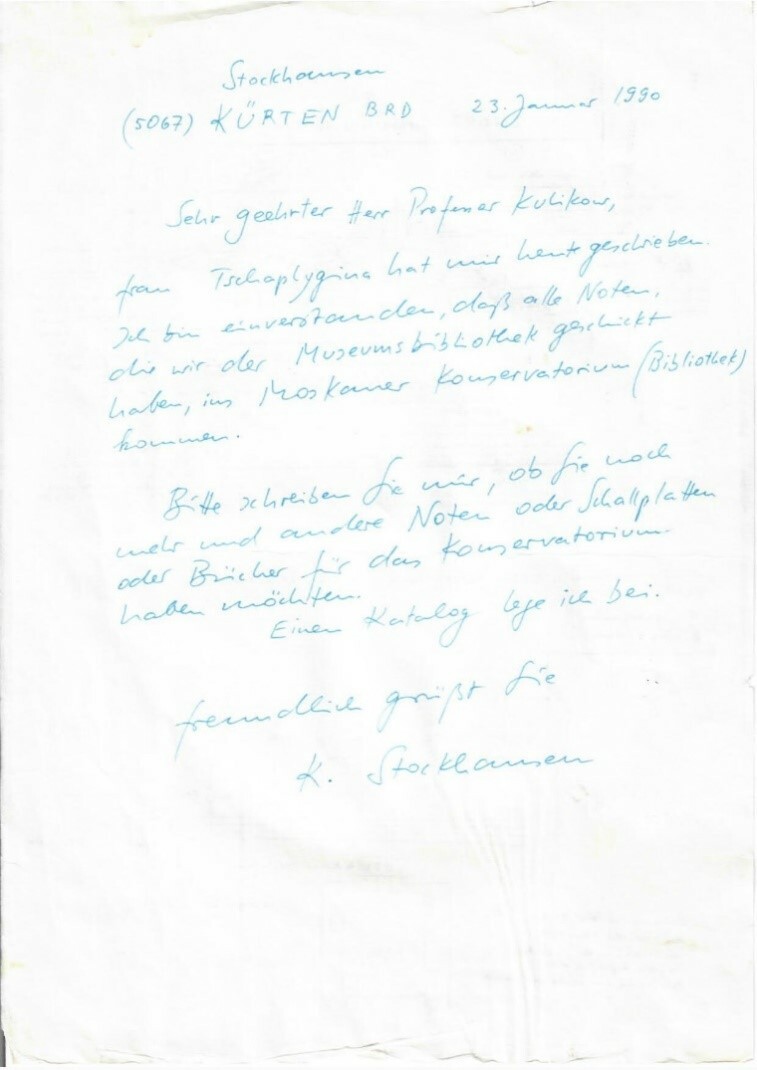

Б. И. Куликову принадлежит инициатива радикального обновления и обогащения хорового репертуара. При его участии в России впервые были изданы сборники и хрестоматия сочинений западноевропейских композиторов с оригинальными текстами. Многие сочинения, впервые представленные в его классе, впоследствии вошли в репертуар учебных и профессиональных коллективов, особенно — сочинения композиторов ХХ века. Сохранилось письмо К. Штокхаузена Борису Ивановичу, в котором немецкий дирижер, выражая свое почтение, просит перечислить книжные и нотные издания, необходимые для библиотечного фонда Московской консерватории, и подчеркивает, что все нужные материалы будут предоставлены безвозмездно (Рисунок 1).

Прославленный хоровой дирижер, он был воспитан в лучших традициях многовековой русской певческой культуры и передавал свои знания и опыт молодым музыкантам.

Борис Иванович Куликов родился в 10 июня 1932 года в Москве. В 1950 году с отличием окончил Московское хоровое училище, в 1955 году — дирижерско‑хоровой факультет Московской консерватории, где проходило его профессиональное становление в классах прославленных музыкантов: А. В. Свешникова, К. Б. Птицы, С. С. Благообразова, В. В. Соколова, С. В. Евсеева, И. Р. Клячко. После окончания консерватории он был призван на действительную службу в ряды Советской Армии и до 1958 года выполнял обязанности дирижера ансамбля группы советских войск в Германии (Берлин). В 1962 году завершил музыкальное образование в аспирантуре Московской консерватории (руководитель К. Б. Птица).

В течение нескольких лет (1958−1962) он работал в Московском хоровом училище, вел все специальные дисциплины. В начале 1960-х годов (1960−1964) Куликов — хормейстер и дирижер Государственного академического русского хора СССР, возглавляемого А. В. Свешниковым. Б. И. Куликов принимал участие в подготовке премьерных исполнений сочинений Г. Свиридова, Ю. Шапорина, В. Шебалина, Д. Шостаковича, Р. Щедрина и других композиторов. Как хормейстер Куликов помогал Свешникову в осуществлении аудиозаписи «Всенощного бдения» Рахманинова — вершины русской духовной музыки, надолго преданной забвению в советскую эпоху. Эту пластинку, вышедшую в 1965 году, почти невозможно было достать в России (даже ее прослушивание на Всесоюзной студии грамзаписи проходило в «закрытом» режиме), многие привозили ее из-за рубежа [2, 119].

1960-е годы отмечены интенсивной работой Куликова во многих хоровых коллективах: он хормейстер и заместитель художественного руководителя Ансамбля песни и пляски Советской Армии (1966−1967). Чуть ранее (1964−1965) — хормейстер детского хора Института художеств, воспитания Академии педагогических наук. Именно Борис Куликов организовал Камерный хор Московской консерватории (1965). Наряду с этим, выступал с рядом любительских хоровых коллективов — Академии пограничных войск, Клуба Ф. Э. Дзержинского и других. Под его управлением звучали оратория «Детство Христа» Г. Берлиоза в Польше, «Реквием» В. Моцарта в Москве и Загребе, «Рай и Пери» Р. Шумана и «Заповеди блаженства» С. Франка в залах Москвы, «Литургия Св. Иоанна Златоуста» П. Чайковского в Мадриде, программа из сочинений Й. Брамса с хором BBC Singers в Лондоне, Месса d-moll В. Моцарта и «Иоанн Дамаскин» С. Танеева в Саратове.

Наряду с творческой деятельностью, Борис Куликов с 1959 года и до последних дней жизни вел специальный класс на кафедре хорового дирижирования Московской консерватории (с 1973 года — профессор).

Педагог от Бога, Борис Иванович каждое занятие превращал в импровизированную репетицию с хором. Занимался с каждым по-разному, раскрывая собственный потенциал студента. Считал самым главным воспитание музыканта, обладающего интуицией и умением целостно представлять хоровую партитуру.

Репертуар класса был огромным, повторы в программах редки. Особый пиетет проявлял Борис Иванович к музыке великих мастеров прошлых эпох. Каждый студент обязательно изучал сочинения И. С. Баха, М. Мусоргского, С. Танеева, П. Чайковского. В индивидуальный план обучающихся входили и сочинения композиторов ХХ века: П. Хиндемита, Б. Бартока, З. Кодая, В. Тормиса, С. Прокофьева, Д. Шостаковича, А. Шнитке, Э. Денисова, Н. Сидельникова.

Огромное внимание уделялось технике рук, они должны были быть «умными» и отображать всю музыкальную палитру. Нужно было абсолютно по-разному дирижировать, учитывая стилистические особенности произведений разных композиторов: Э. Кшенека, Б. Бартока, К. Шимановского, И. Стравинского, К. Дебюсси, Б. Бриттена, С. Рахманинова. В этом Борис Куликов всецело следовал педагогическим принципам своего учителя по дирижированию — профессора К. Б. Птицы, подчеркивающего, что «овладение стилем исполнения означает действительное проникновение в сущность произведения, понимание и ощущение закономерностей и особенностей художественного мышления композитора, умение передать именно то, что он хотел сказать своим творением» [3, 14].

Для творческого облика Б. И. Куликова было характерно сочетание интеллекта с эмоциональной теплотой, умение охватить форму произведения в целом при тщательной отделке деталей. На занятиях в классе Борис Иванович много времени уделял мануальной технике: отрабатывался прием, чтобы «рука пела», чтобы были красивые плавные движения, соответствовавшие тому, что происходит в фактуре хора; шла работа над своего рода «прикосновению к звуку». Особое внимание уделялось ритмической основе сочинений. «Краеугольный принцип Б. И. Куликова заключался в том, что дирижер, как пианист, должен уметь артикулировать штрих, показывать стаккато, маркато, легато, мягкую или жесткую атаку звука. Отрабатывались разные типы жеста: кистевой, локтевой, от плеча. Учитель вырабатывал со студентами комплекс технических приемов, аналогично тому, как это происходит у инструменталистов», — подчеркивает В. Полянский [4, 46].

На уроках по дирижированию Куликов предпочитал методически последовательному втолковыванию и разъяснению свой живой показ. С неутомимой энергией, с полной отдачей себя он демонстрировал дирижированием сущность, исполнительский план произведения, изучаемого студентом. Яркая образность и техническая точность его показа увлекала и впечатляла. В классе царили дисциплина, полная самоотдача и, вместе с тем, творческая атмосфера. Помогали Борису Ивановичу в воспитании молодых дирижеров блистательные пианисты-концертмейстеры во главе с Ниной Ивановной Куликовой: Наталья Полищук, Ольга Румшевич, Наталья Сидоренко, Алексей Бугаян и другие.

Борис Иванович Куликов около шестидесяти лет служил в Московской консерватории, воспитал не одно поколение хоровых дирижеров, многие из них возглавляли и по сей день возглавляют самые известные российские коллективы, преподают в ведущих высших учебных заведениях. Среди них: М. Бустийо. М. Дмитриев, Л. Ерёменко, Л. Заборовский, А. Заборонок, В. Полянский, С. Калинин, В. Контарев, Е. Лескова, Н. Панова, Л. Логинов, А. Невзоров, Ю. Радишкевич, Г. Смирнов, С. Тараканов, Е. Тугаринов, Г. Малокина, М. Линник, О. Лапузо, О. Глазева, С. Пахомова, Ю. Молчанова, В. Красов, П. Антонов и другие.

По воспоминаниям Валерия Полянского, Борис Иванович всегда поддерживал своих учеников в творческих начинаниях. К примеру, во многом благодаря Куликову, состоявшему в должности проректора по учебной работе Московской консерватории (1968−1975), получил поддержку Камерный хор Полянского. «С подачи Бориса Ивановича Куликова через Министерство культуры хористам пробили концертные ставки. Каждый получал по 5 рублей за концерт», — рассказывал В. Полянский [5].

Несмотря на педагогическую чуткость и большую природную доброту Бориса Ивановича в его классе было достаточно трудно учиться. Если студент не обладал живостью натуры и достаточной рефлекторностью, да еще не имел хорошей профессиональной подготовки, либо был талантлив, но нерадив в учебе, огорченный профессор не скупился на упреки. Он был нетерпим к людям случайным в искусстве, к музыкантам, лишенным творческого «горения» и потребности расширения кругозора.

В 1975 году Борис Иванович Куликов становится ректором Московской консерватории. Он принял эстафету руководителя главного музыкального вуза СССР у своего консерваторского профессора А. В. Свешникова. Период ректорства Куликова (1975−1990) отмечен значительными достижениями в истории вуза: расширились международные связи, пополнился педагогический состав, в который вошли известные музыканты, шла реставрация, ремонтные работы. По инициативе Бориса Ивановича в 1970-е годы в Московской консерватории стали проходить циклы «Исторические концерты» с участием ведущих артистов и исполнительских коллективов страны.

Пожалуй, главным событием этого пятнадцатилетия стало возвращение в лоно консерватории здания бывшего Синодального училища (третий корпус с концертным залом, получившим название Рахманиновского), в котором после революции и ликвидации училища более чем полвека располагался юридический факультет Московского государственного университета. Не случайно именно в фойе Рахманиновского зала в 2021 году, был установлен бюст Бориса Ивановича Куликова (2021).

Б. И. Куликову принадлежит инициатива радикального обновления и обогащения хорового репертуара. При его участии в России впервые были изданы сборники и хрестоматия сочинений западноевропейских композиторов с оригинальными текстами. Многие сочинения, впервые представленные в его классе, впоследствии вошли в репертуар учебных и профессиональных коллективов, особенно — сочинения композиторов ХХ века. Сохранилось письмо К. Штокхаузена Борису Ивановичу, в котором немецкий дирижер, выражая свое почтение, просит перечислить книжные и нотные издания, необходимые для библиотечного фонда Московской консерватории, и подчеркивает, что все нужные материалы будут предоставлены безвозмездно (Рисунок 1).

Рисунок 1. Письмо К. Штокхаузена Б. И. Куликову

Борис Иванович – автор научно‑методических трудов, в том числе «Краткого справочника по духовным кантатам Баха», многотомной «Хрестоматии по дирижированию» (1969–2013), сборников «Хоры композиторов Франции» (1967), «Хоры композиторов Англии» (1979).

В 1982–1990 годы Куликов состоял Президентом Европейской ассоциации консерваторий, музыкальных академий и высших музыкальных школ (ЕАК). Конгрессы ассоциации (проводились каждые 2 года) и другие международные творческие события, проходившие под эгидой ЕАК, способствовали сотрудничеству и активному обмену опытом педагогов разных стран. Конгресс, проведенный в Московской консерватории в 1988 году, стал кульминацией деятельности ассоциации. На всех конгрессах (Женева, Варшава, Базель, Стокгольм, Вена, Москва) Куликов выступал с докладами, инициировал разного рода обращения к европейской музыкальной общественности. Его деятельность отмечена публикациями в периодике, в том числе зарубежной.Куликов поддерживал творческие контакты со многими выдающимися музыкантами современности (Е. Мравинский, Э. Гилельс, С. Рихтер, Г. Рождественский, М. Ростропович, П. Булез, Х. Риллинг и другие). Многолетняя творческая дружба связывала Б. И. Куликова и педагогов ГМПИ имени М. М. Ипполитова-Иванова. Ученица Бориса Ивановича по классу дирижирования Московской консерватории, заслуженный деятель искусств РФ, профессор Ольга Семеновна Карасева, основатель международного музыкального фестиваля-конкурса «Ипполитовская хоровая весна» пригласила Бориса Ивановича принять участие в работе этого хорового форума. И в течение десяти лет Куликов был бессменным председателем жюри фестиваля-конкурса в Ипполитовке. Он высоко ценил вклад руководителей разных творческих коллективов в дело воспитания молодого поколения. В своих ежегодных обращениях к музыкантам Куликов подчеркивал, что хоровое искусство, как древнейшая форма музицирования, является ценнейшей составляющей мировой музыкальной культуры, а интерес к хоровой музыке с конца ХХ века все более возрастает. Он акцентировал внимание на том, что русские хоровые традиции по праву вошли в золотой фонд мировой музыкального искусства, и очень важно сохранить творческое наследие, доставшееся современному поколению. Борис Иванович подчеркивал, что понятие «наследие» следует воспринимать как единство прошлого и настоящего отечественной исполнительской школы. Сохранение традиций и их непрерывное развитие – непререкаемое условие русского хорового исполнительского искусства.

Сам Борис Иванович Куликов являлся как бы связующим звеном между богатейшим наследием русской музыкальной культуры прошлого и новым миром современной хоровой музыки. Не только системой знаний, владением дирижерской техникой, но и беззаветной преданностью своему делу последующие поколения хоровиков московской школы во многом обязаны Б. И. Куликова. В этом его особая миссия: дорожить истиной красотой музыкального искусства, сохранять и развивать достижения русского хорового исполнительства, быть беззаветно преданным избранной профессии.

В 1982–1990 годы Куликов состоял Президентом Европейской ассоциации консерваторий, музыкальных академий и высших музыкальных школ (ЕАК). Конгрессы ассоциации (проводились каждые 2 года) и другие международные творческие события, проходившие под эгидой ЕАК, способствовали сотрудничеству и активному обмену опытом педагогов разных стран. Конгресс, проведенный в Московской консерватории в 1988 году, стал кульминацией деятельности ассоциации. На всех конгрессах (Женева, Варшава, Базель, Стокгольм, Вена, Москва) Куликов выступал с докладами, инициировал разного рода обращения к европейской музыкальной общественности. Его деятельность отмечена публикациями в периодике, в том числе зарубежной.Куликов поддерживал творческие контакты со многими выдающимися музыкантами современности (Е. Мравинский, Э. Гилельс, С. Рихтер, Г. Рождественский, М. Ростропович, П. Булез, Х. Риллинг и другие). Многолетняя творческая дружба связывала Б. И. Куликова и педагогов ГМПИ имени М. М. Ипполитова-Иванова. Ученица Бориса Ивановича по классу дирижирования Московской консерватории, заслуженный деятель искусств РФ, профессор Ольга Семеновна Карасева, основатель международного музыкального фестиваля-конкурса «Ипполитовская хоровая весна» пригласила Бориса Ивановича принять участие в работе этого хорового форума. И в течение десяти лет Куликов был бессменным председателем жюри фестиваля-конкурса в Ипполитовке. Он высоко ценил вклад руководителей разных творческих коллективов в дело воспитания молодого поколения. В своих ежегодных обращениях к музыкантам Куликов подчеркивал, что хоровое искусство, как древнейшая форма музицирования, является ценнейшей составляющей мировой музыкальной культуры, а интерес к хоровой музыке с конца ХХ века все более возрастает. Он акцентировал внимание на том, что русские хоровые традиции по праву вошли в золотой фонд мировой музыкального искусства, и очень важно сохранить творческое наследие, доставшееся современному поколению. Борис Иванович подчеркивал, что понятие «наследие» следует воспринимать как единство прошлого и настоящего отечественной исполнительской школы. Сохранение традиций и их непрерывное развитие – непререкаемое условие русского хорового исполнительского искусства.

Сам Борис Иванович Куликов являлся как бы связующим звеном между богатейшим наследием русской музыкальной культуры прошлого и новым миром современной хоровой музыки. Не только системой знаний, владением дирижерской техникой, но и беззаветной преданностью своему делу последующие поколения хоровиков московской школы во многом обязаны Б. И. Куликова. В этом его особая миссия: дорожить истиной красотой музыкального искусства, сохранять и развивать достижения русского хорового исполнительства, быть беззаветно преданным избранной профессии.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Лотош Е. С. Куликов Борис Иванович // Московская государственная консерватория. 1866–2016. Энциклопедия в 2-х томах. Том II. М.: Прогресс-Традиция, 2016. С. 364–365.

2. Птица К. Б. Мастера хорового искусства в Московской консерватории. М.: Музыка, 1970. 120 с.

3. Птица К. Б. Проблемы стиля и хоровое исполнительство // Работа с хором. Общ. ред. Б. Г. Тевлина. М.: Профиздат. 1972. С. 13–55.

4. Полянский В. К. В классе Бориса Ивановича Куликова // Музыка и время. 2019. №3. С. 45–47.

5. Полянский В. К. Хотите понять нас, слушайте Чайковского, там — русская душа [Электронный ресурс]. URL: https://www.classicalmusicnews.ru/interview/valery-polyansky-2021/

2. Птица К. Б. Мастера хорового искусства в Московской консерватории. М.: Музыка, 1970. 120 с.

3. Птица К. Б. Проблемы стиля и хоровое исполнительство // Работа с хором. Общ. ред. Б. Г. Тевлина. М.: Профиздат. 1972. С. 13–55.

4. Полянский В. К. В классе Бориса Ивановича Куликова // Музыка и время. 2019. №3. С. 45–47.

5. Полянский В. К. Хотите понять нас, слушайте Чайковского, там — русская душа [Электронный ресурс]. URL: https://www.classicalmusicnews.ru/interview/valery-polyansky-2021/

Получено: 21.10.2023

Принято к публикации: 05.11.2023

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ

В. В. Красов — кандидат искусствоведения, доцент кафедры дирижирования академическим хором Государственного музыкально-педагогического института имени М. М. Ипполитова‑Иванова.

Номер журнала

Выпуск 1(1) Декабрь 2023

Выпуск 1(1) Декабрь 2023

Страницы номера

90–98

90–98

Скачать